大鳴門橋(渦の道) ― 2015年09月23日

四国100名城めぐりの帰りに大鳴門橋の渦の道により道しました。

大鳴門橋の道路の下(中?)には「渦の道」という有料の遊歩道があり、激しい潮の流れを歩いて見学する事が出来ます。 運がよければ有名な鳴門の大渦を見る事ができます。

鳴門公園の駐車場に到着。 なぜか途中で美術館の駐車場へ誘導されてしまいましたが、Uターンしてなんとか到着。 混雑はしてますが、規制はしていない様なのであの誘導は何だったのでしょうか?

駐車場と記念館エディの間は高速道路の上の歩道橋で繋がってます。

橋の開通は 1985 年。 この橋のおかげで簡単に四国を訪問する事ができます。 大きな橋ですが、これでも日本の長い橋ベスト10に入れない事が驚きです。

記念館エディ

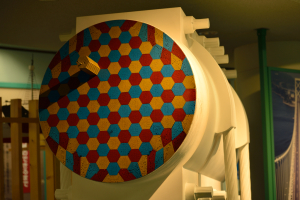

これは、橋を支えるケーブルの模型です。 直径5.37mm の亜鉛メッキ鋼線を 127 本束ねたものをストランドと言います。 このストランドを 154 本束ねて1本のケーブルとしています。 1本のケーブルは直径 84 cm もあり、2本のケーブルで橋の重量を支えています。

こちらがケーブルの端にあるアンカレイジと呼ばれる重りの模型です。

ケーブルはアンカレイジの中でストランドに分割されてコンクリート内のフレームに引っ掛けられます。 この構造で、約 56,000 t の張力を受け止めます。

ただのコンクリートの塊に見えますが、思ったよりも複雑です。

こんな感じで大鳴門橋のウンチクが入手できたので、そろそろ渦の道へ向かいます。

千畳敷

渦の道に向かう予定でしたが、ちょっと寄り道して千畳敷に来ました。

ここから橋の方を見ると、海と言うよりも川に近いくらい激しい流れを見る事ができます。 比較的大きめの船でも、流されながら舵を切っているのが解ります。

渦の道

千畳敷からUターンして渦の道に入ります。 入口で聞いた話では、渦潮の見ごろとなる時間は2~3時間先との事ですが、時間的にそんなに待ってられないので先に進みます。

本当に川みたいです。

遊歩道は途中までですが、橋はこの先もずっと続きます。 数日前にこの上を走って四国に渡って来た事になります。

これはメンテナンス用の通路です。 ここを歩いてきた訳ではありません。 念の為。 渦の道は、もっとちゃんとした通路です。

渦の道は、所々、床がガラス張りになっており、真下を観察する事が出来ます。 やっぱり渦は巻いてないですね...。

しばらく粘りましたが、結局、大渦は現れず。 渦っぽいのが数枚撮れただけです。 これ以上は時間的に難しいので諦める事にします。 大渦との対面は次の機会にしましょう。

帰り際にメンテナンス作業を行っている人を見かけました。 彼らにとっては普通の事なのかも知れませんが、平然と作業をしている姿は大したものです。

残念な結果でしたが自然が相手なので仕方がありません。 これから帰路につきますが、何時間かかる事やら....。

後で調べた所、HPで見ごろの時間が掲されているので、次は時間を合わせて訪問しましょう。

最近のコメント